「跨海峽公共藝術研討會」開進台灣山村

2017-12-25 SPATIE 國際公共藝術研究網絡

本文及圖片經重新編輯,原始全文請參考連結:http://mp.weixin.qq.com/s/yrc6bWhZrTzK-Gq_YT8qfQ

由帝門藝術教育基金會、上海大學上海美術學院、逢甲大學人文社會學院共同主辦的第四屆「公共藝術研討會」於2017年12月7日在寶島台灣如期舉行。「跨海峽公共藝術研討會」,是以「推動華語圈的公共藝術研究,促進高校、政府、機構、藝術家之間形成良性的公共藝術互動與交流平台,建立兩岸三地的公共藝術研討、對話、合作的渠道,推動公共藝術的政策與機制建設發展」為宗旨所進行的年度性會議。每年舉辦一屆,此前已成功舉辦三屆!本屆研討會除了座談之外,還邀請與會人員對台灣的公共藝術成果進行了實地走訪與學習。

挖掘傳統工藝重塑部落文化

走訪的第一站是賽夏族的瓦祿產業文化館。瓦祿產業文化館位於苗栗縣南莊東河村。當地社區發展協會經理於成毅為我們介紹了賽夏族在現代文化衝擊下,如何找回自己傳統服飾文化的過程。

早在清朝末年,採礦業就來到這裡,給當地的人文與地方產業帶來非常大的衝擊,到了20世紀70-80年代成為主要經濟來源的礦業倒閉後,這裡瞬間失去了活力,人口從幾萬人流失到只剩千人。為了重塑族人的自信心,回歸自己的傳統文化,賽夏族人決定從找回已經消失的傳統服飾開始,來填補他們文化的斷層。只憑著對民族傳統文化的追求的一腔熱血,他們已找回了部分款式的服飾,重回賽夏族傳統的祭典中。年輕的一代也在為著傳統文化的回歸做著自己的努力。

在將傳統技法和圖案與現代審美相結合方面,於成毅指出,織女們現在所做的並不是為了將來有一天能形成產業,但她們也知道未來必然會與文化藝術部門合作才能提升價值。目前這些傳統織紋的知識產權,有些是屬於家族、博物館等共有的,未來如何去授權也是織女們需要考慮的問題。

社區發展協會經理於成毅為嘉賓介紹

社區發展協會經理於成毅為嘉賓介紹

與會學者和泰雅族傳承人尤瑪·達陸進行交流

與會學者和泰雅族傳承人尤瑪·達陸進行交流

兩岸專家合影留念

兩岸專家合影留念

當日下午,泰雅族織染傳承人尤瑪‧達陸向大家講述了她如何以公共藝術的方式來復興泰雅族傳統技藝與文化。城市化進程中,對泰雅族傳統部落文化帶來了不小的衝擊,文化出現了斷層,編織技藝完全遺落!這個駭人的事實讓尤瑪下定決心要把泰雅失落的編織文化重新找回來。於是,她展開了漫長的尋根之旅。經過她的研究與不懈努力,泰雅族消失的染織技藝得到振興,並將消失了三、四十年的苧麻重新在部落中進行栽種與推廣。然而,9·21大地震震垮了泰雅的一切,包括尤瑪的編織工坊。面對這場部落的空前災難,她毅然決定放棄城市裡的一切成就回到部落裡,帶領部落的族人們用藝術的手段重振部落文化與精神。

尤瑪提到,在早期創作中,從作品創意,到工藝技術,再到色彩搭配等各個方面,她全程都要帶領族人來創作。但經過幾次創作後,族人們開始主動去參與作品的構思和創意,逐漸找回自信心。作品產生了強大的藝術力量,並引起了越來越多人的關注。現在尤瑪也開始鼓勵她們獨立完成藝術創作。

尤瑪提到,在早期創作中,從作品創意,到工藝技術,再到色彩搭配等各個方面,她全程都要帶領族人來創作。但經過幾次創作後,族人們開始主動去參與作品的構思和創意,逐漸找回自信心。作品產生了強大的藝術力量,並引起了越來越多人的關注。現在尤瑪也開始鼓勵她們獨立完成藝術創作。

人間國寶工藝師尤瑪.達陸

人間國寶工藝師尤瑪.達陸

座談現場紀實

座談現場紀實

兩岸學者合影紀念

兩岸學者合影紀念

藝術、設計挖掘文化價值

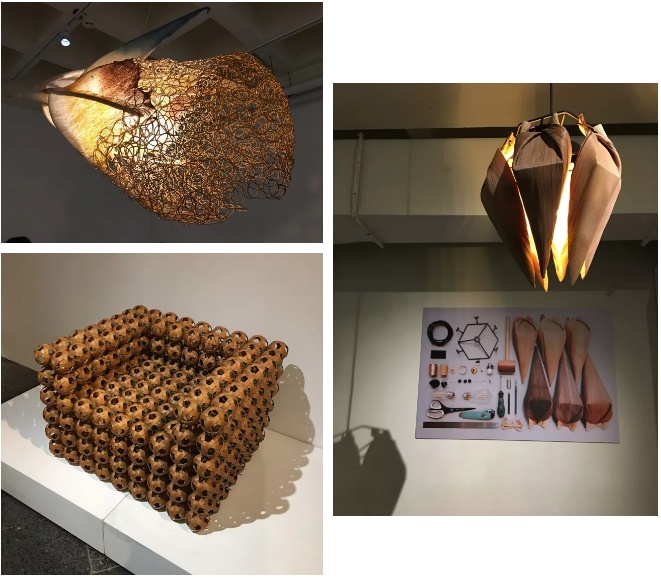

12月8日上午,與會專家來到台灣南投縣草屯鎮的台灣工藝文化園區。園區主要以「傳承、生活、創新」為核心價值,形成以展示、收藏、研究、推廣、教育、溝通、娛樂等完整的文化創意產業。此次參訪,主要參觀了「亞洲綠色工藝設計展」和「壯美的自然-2017/18國際紙纖維藝術雙年展」兩個展覽。

「壯美的自然」參展作品均使用自然纖維與回收材料進行創作,

傳達出重視環境與友善的理念。

「亞洲綠色工藝設計展」以當代設計,致敬民間工藝。從當今地球所面臨的環境問題為起點,探討了當代工藝的綠色設計哲學與實踐。

在傳統經濟理論中,傳統文化常被看作是單純的服務業,不具有生產性。文化創意產業賦予文化應有的生產性和創造財富的能力,就如這些展品一樣讓無形的傳統文化意識能夠通過有形的文化創意產品和藝術作品充分體現出來。

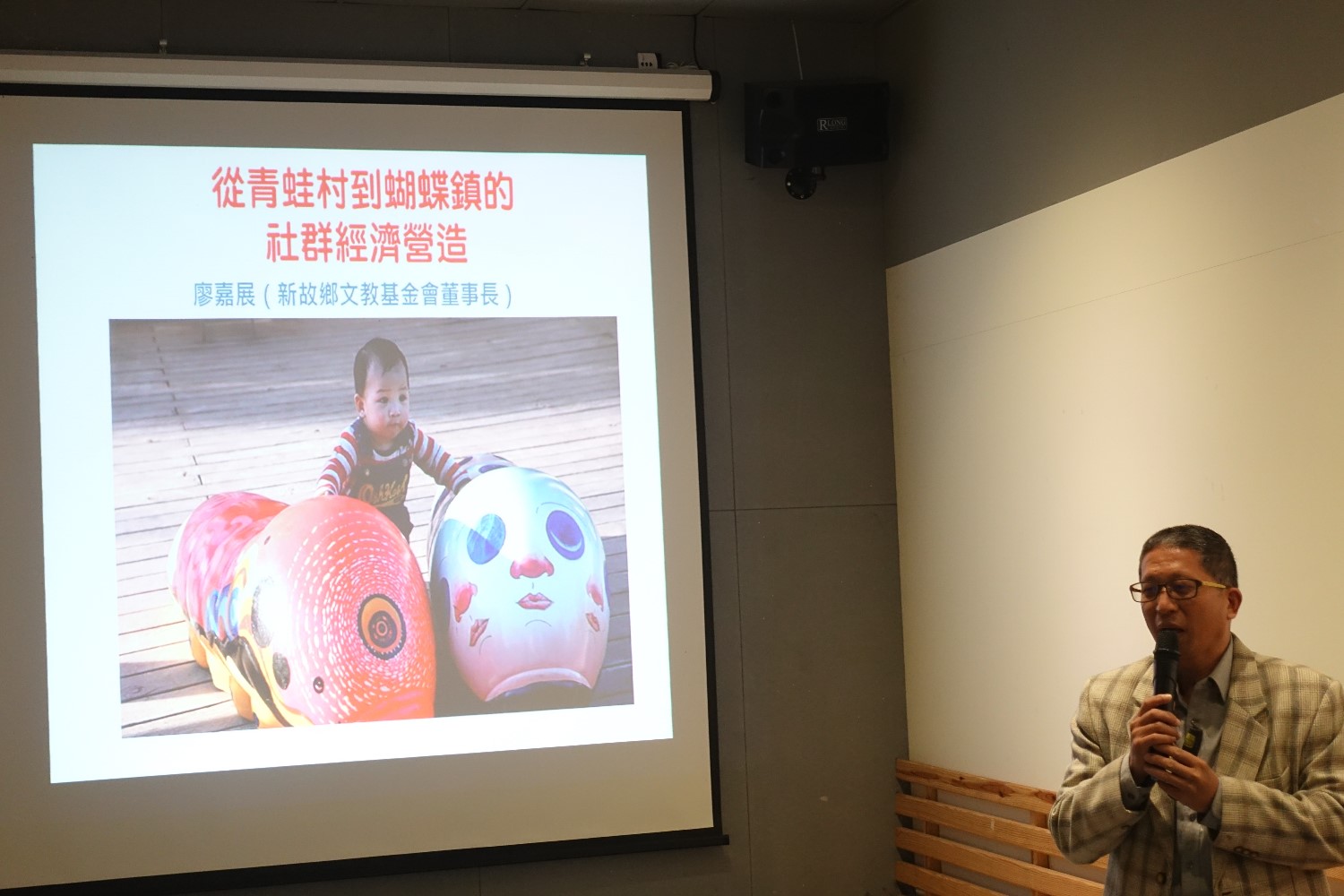

生態社區營造新農村業態

桃米生態村是南投縣埔里鎮西南方約五公里處的桃米里,是台21線埔里往日月潭路上的美麗山村。通過新故鄉文教基金會董事長廖嘉展的介紹大家了解到,同樣是面臨著9·21大地震的災後重建,桃米村有著別樣的發展模式。

因經濟衰退而低度開發的桃米,竟蘊藏著豐富的生態資源。在新故鄉文教基金會以及地方政府的幫助下,桃米村民積極地參與到環境保護與創意產業發展中,充分挖掘出當地的自然資源如青蛙、蝴蝶的人文價值,通過共同參與和多方合作,將桃米社區建設成了自然資源豐富的文化旅遊目的地。同時鼓勵村民們自己動手,用紙、布、石頭等當地材料製作手工藝品,經過不懈的努力,使桃米村從一個地震廢墟變成一個昆蟲生態文化體驗休閒區。

1995年日本阪神地震時,建築師坂茂(Shigeru Ban)為災區設計了一座紙教堂。這棟建築運用成本較低的玻璃纖維浪板,構築長方形的外牆;內部用58根長5米、直徑33厘米、厚1.5厘米的紙管、構建一個可容納80個座位的橢圓形空間。紙教堂擁有教堂和社會集會所的雙重身份,作為社區重建以及人與人之間交流與溝通的橋樑,也獲得了多個國際大獎。2005年,在廖董事長的積極推動下,紙教堂作為台灣和日本地震重建交流的平台,於2008年遷移到了中國台灣的桃米社區,成為新故鄉文教基金會社會企業實踐地。目前這裡每年會有100場以上的文藝演出,為桃米村帶來更強的文化氣息。每年僅門票收入就有200多萬元人民幣。生態產業每年可為這個村莊帶來3000萬元人民幣的收入。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展

新故鄉文教基金會執行長顏新珠

新故鄉文教基金會執行長顏新珠

兩岸專家於紙教堂前合影留念

兩岸專家於紙教堂前合影留念

本次研討會充分響應上一屆研討會所達成的共識,繼續將坐而言的靜態論壇打造成了起而行的積極行動平台。

通過參與此次平台,與會嘉賓充分感受到文化創意產業在地方重塑,鄉村振興中所釋放的強大活力,其中藝術與設計就是其活力的源頭。在信息技術廣泛應用和個人文化素質不斷提高的現實條件下藝術與設計必須具有很強的創意性。這種創意性的最終來源就是藝術家與設計師,只有通過他們的努力和地方民眾的積極性形成合力,滲透到區域底層,形成激活地方自我生長的動力。

未來的研討會將會繼續按照這樣的思路不斷縱深推進,讓藝術在促進城鄉社會發展與經濟發展中發揮更大的作用。

原文圖文編輯:劉蘊慧