換裝時代

撒古流‧巴瓦瓦隆(古流工藝社負責人)

一、緣起

這是一個換裝的時代,在文化變遷快速的今天,部落的世界經歷了各種樣貌,突如其來的太陽旗統治、國民政府的接收、到現代社會資訊快速的衝擊下,我們還來不及學會縫製繡百步蛇的上衣,就換上日本的軍服,然後穿著白紗禮服進禮堂,唱起“梅花”那首歌,我們部落的孩子總是在學會之前忘記一切。

長久以來,一直觀察部落發展的現況,發現外來文化變遷的速度太快,部落族人好像來不及回頭看清楚屬於自己的文化到底是什麼?急忙著想要學會外來的一切事物,因此,模糊了部落原來的樣子,淡忘了老祖先和世界原本相處的方式,科技時代一直在進步,新的事物不斷的進入到部落,不停的在淹沒屬於石板、泥土和木頭的記憶,發現部落族人在學習新事物的時候,又好像漫無目的地去追逐,卻沒有以同樣的速度累積屬於這個時代的智慧。

如果,捨棄了原來穿著百步蛇衣裳的樣子,那麼無論我們穿上什麼樣鮮艷的衣服,都是奇怪的。美麗的意義,也許一直跟著時代不斷的再變化,但是滋潤美麗的養分,應該來自於部落老祖先的智慧,不論時代再怎麼迅速的改變,也不管要在部落裡做什樣的發展,部落族人都得要學會把文化與現代銜接起來,先學會認識自己的樣貌,才能知道快速變遷的世界裡,什麼的樣貌才是最適合自己民族。

二、狩獵的文化

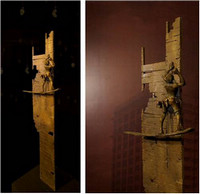

2006 年 ,「鷹架上的獵人」,於高雄美術館典藏在排灣族的狩獵文化中,獵人需獵殺動物取得食物,也需要學會尊重生命、與族人分享食物。獵人必須學習與大自然對話、與族人對話,並非蠻力的獵取、或屯糧食物,而是充滿智慧的共生倫理;因而感嘆著消失的狩獵文化,受到生態環保衝擊與經濟生活方式的改變下,原住民族為了生存離開熟習的森林來到城市尋找工作。如今,在城市中,獵人不再穿梭於山林之間,而是爬上鷹架,築起一棟棟的高樓;獵人的武器不再是刀、弓⋯,取而代之的是槌頭與鉗子,獵取的不再是山豬和羌...,而是每月發給的薪水。

2006 年 ,「鷹架上的獵人」,於高雄美術館典藏在排灣族的狩獵文化中,獵人需獵殺動物取得食物,也需要學會尊重生命、與族人分享食物。獵人必須學習與大自然對話、與族人對話,並非蠻力的獵取、或屯糧食物,而是充滿智慧的共生倫理;因而感嘆著消失的狩獵文化,受到生態環保衝擊與經濟生活方式的改變下,原住民族為了生存離開熟習的森林來到城市尋找工作。如今,在城市中,獵人不再穿梭於山林之間,而是爬上鷹架,築起一棟棟的高樓;獵人的武器不再是刀、弓⋯,取而代之的是槌頭與鉗子,獵取的不再是山豬和羌...,而是每月發給的薪水。

2006年,雕塑創作「鷹架上的獵人」,突顯了原住民族在保存自身文化與生存於高度經濟發展之間的衝突與矛盾,讓人重新思索在追求經濟之餘對原住民文化的無形打壓。

二、火的文化

火與原住民族文化有著不可分的密切關係。在排灣族火的文化大致分成四種:第一種是使用的火,它存在生活的記憶中,如煮食、建材的燻烤與防腐、木桶的製作、夜間行走的火等;第二種是神聖的火,傳遞了與祖靈之間的關係,例如:引靈的火、驅邪的火、占卜的火、祭典的火、分家的火等,第三種是獵捕的火,獵人在森林裡捕獵動物的哲學,第四種則是心中的火,具象徵的意味。

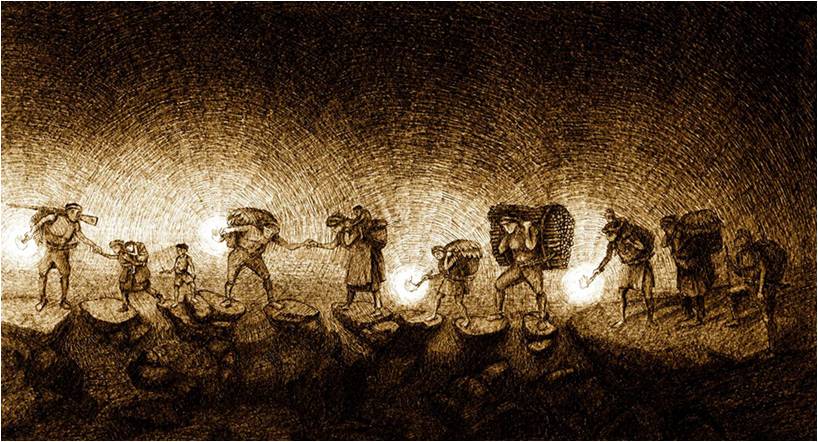

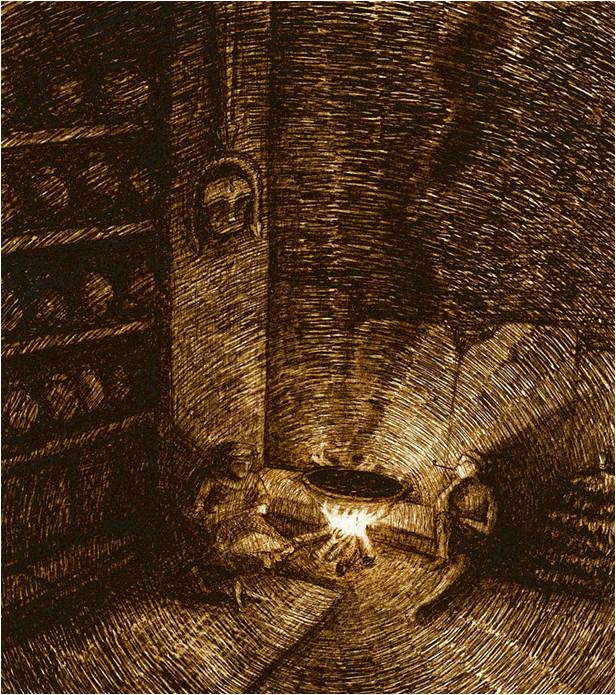

將心中的“火”與“光”系列作品中,可以窺探出排灣族“火”的使用在部落中扮演著不同意義的生活哲學。例如,2003年所繪製的「回家–森林路上」,描述過去農業時代,族人上山工作通常日出而作、夜深而歸,尤其若時值小米季節,因為麻雀會吃掉農夫種的小米,所以趕鳥是重要工作,農夫要比鳥更早起床、更晚回家。直到夜深了,大人們背著小孩或沉重的作物,倚賴著火把的光線,在漫漫的森林路上走往回家的路。另外「渡河」,說明了族人敬老尊賢與合作團隊的精神;昔日,往返田間工作的路上,往往要涉溪過河,對老弱婦孺而言是一個艱辛的路程,若水流湍急則危險性更加劇,部落的男人在秋季若要渡河時,就會順便扛一粒石頭堆砌在夏季被沖刷過的河床上,久了,一條石頭腳踏石就形成了,讓老弱婦孺在冬季渡河時,少一點接觸到冰冷河水的機會,也更方便渡河回家。「燒虎頭蜂」原始森林裡部落人多半有屬於自己找到的虎頭蜂,顧牠一年時間,由小巢變成直徑約1米上下的大蜂巢;邁入秋天,是虎頭蜂最豐腴的時候,會在這個季節獵捕,牠們是日行動物,深夜獵捕是最佳時機,用一支長長的竹子一端綁了芒草,點燃……。人在樹頭的暗處,燒樹梢上的蜂,這樣蜂就找不到攻擊對象了。「晚餐」小時候(約1970年代),我的部落還是個沒有電燈的年代,到了夜晚,只能靠著火爐所燃起的火來照明。進入了黑夜,接著就是火取代了陽光,家人在僅有的那一點火光下晚餐,將一天的心情一起分享,身為孫子的我,總是興奮,這段時間是祖父母說故事的時候......。

2003年 ,「回家森林路上」,於高雄美術館典藏

2003年 ,「回家森林路上」,於高雄美術館典藏

2003年,「渡河」,於高雄美術館典藏

2003年,「渡河」,於高雄美術館典藏

2003年,「燒虎頭蜂」,於高雄美術館典藏

2003年,「燒虎頭蜂」,於高雄美術館典藏

2003年,「晚餐」,於高雄美術館典藏

2003年,「晚餐」,於高雄美術館典藏

2013年,「占卜未來」,作者典藏2013年「占卜未來」,一年一度的占卜未來的儀式中,於土地上挖一個坑,將石板燒烤後,以雪桐葉及山蘇葉包好的小米夾放於石板中,再以泥土覆蓋悶燒,約一個時辰後掀開,看小米炊熟情況,探知隔年的吉凶。「會說話的箱子」,在台灣的六○年代,我的父親是部落裡第一位擁有電視機的人,部落族人稱它“會說話的箱子”,族人因為好奇,每天到家裡看“箱子”,從白天到黑夜,這個現象讓父親相當苦惱。於是,父親把家裡的外圍用了竹籬笆圍住,留了一個小小的入口,叫我待在竹籬笆前守著,有人來,就要給一根柴或一條地瓜才可以進來看“箱子”,從那天起,我們這一家人再也不用到田裡挖地瓜、劈木柴……。當時第一盞黃澄澄的電燈,才照亮了部落,帶來了動態的影像,雖然是黑白的螢幕,卻是開始了都市文明的入侵。

2013年,「占卜未來」,作者典藏2013年「占卜未來」,一年一度的占卜未來的儀式中,於土地上挖一個坑,將石板燒烤後,以雪桐葉及山蘇葉包好的小米夾放於石板中,再以泥土覆蓋悶燒,約一個時辰後掀開,看小米炊熟情況,探知隔年的吉凶。「會說話的箱子」,在台灣的六○年代,我的父親是部落裡第一位擁有電視機的人,部落族人稱它“會說話的箱子”,族人因為好奇,每天到家裡看“箱子”,從白天到黑夜,這個現象讓父親相當苦惱。於是,父親把家裡的外圍用了竹籬笆圍住,留了一個小小的入口,叫我待在竹籬笆前守著,有人來,就要給一根柴或一條地瓜才可以進來看“箱子”,從那天起,我們這一家人再也不用到田裡挖地瓜、劈木柴……。當時第一盞黃澄澄的電燈,才照亮了部落,帶來了動態的影像,雖然是黑白的螢幕,卻是開始了都市文明的入侵。

三、文化與傳承

身為排灣族,意識到原住民族文化逐漸流失的現象,這樣的文化危機意識,激勵我傳承傳統文化的使命感,開始重回達瓦蘭部落向耆老們請教傳統文化,蒐集、整理排灣族各種幾乎失散的田野資料,其紮穩傳統文化的根基。1981年製作出傳統排灣族陶壺,復興了失傳已久排灣族傳統製陶技術。1984年在達瓦蘭成立工作室,開始專職於傳統工藝製作,進入傳統文化的創作,例如石雕、木雕、鐵雕、建築,讓我找到藝術生命的創作泉源,「創作時,我常夢見和祖靈對話,而得到靈感…」。九○年代後開始將現代媒材結合傳統的石板屋改良,展現不同的建築藝術,再以不同的創作形式,將排灣族深厚的民族古典哲學,透過雕塑、動畫、裝置藝術的多元創作素材,呈現不同民族文化的延續與再生。

2014年,「無從落地的雨水」雕塑與裝飾藝術的形式展出,這件作品在說明,部落耆老的智慧,如天上雨水般滋潤著土地,隨著老人的年邁,可能隨時凋零,無字天書如雨水般的知識,無從落地,讓土地乾枯沒有雨水的滋潤,土地上古老的智慧迫切需要民族的力量來延續...。

2014年,「無從落地的雨水」,雕塑、裝置藝術

2014年,「無從落地的雨水」,雕塑、裝置藝術

四、結論:一粒芒果的故事

原住民族的文化就像芒果一樣,成熟了就會掉在土地,爛掉了就變成泥土繼續滋養其它的芒果樹。但是如果是外人看到了這粒芒果,就會想到要如何用塑膠套把它包起來,讓它可以保存的久一點,甚至可以放在櫥窗中讓很多人來參觀。對於快速流失的原住民文化來說,傳承與延續是我們需要一起共同努力的目標。

文化不是死的,當文化的所有意義都變成了櫥窗中的展售品或藝術品時,這民族的文化就像芒果一樣被冷凍起來,想要被保持“始終如一”。相反的,民族文化原本就是落實於生活之中,活的東西原本就是會被改變與創造,而且會因應著不同的時代而發展出不同的文化。十八世紀的芒果和二十世紀的芒果,看起來可能是一樣的,那是因為芒果核是不變的,那個芒果核如同部落本質的古老智慧,是文化生生不息的根本。隨著外在的環境不斷地變遷,陽光、空氣、水,日日不同,春、夏、秋、冬四季時時交替;芒果可能變大、可能變好吃,也可能還沒長大就被颱風刮了下來,但只要有芒果核,終究會長出新芽。十八世紀,芒果吃起來可能是大口亂嚼的,十九世紀的芒果可以用機器打芒果汁來喝,到了二十世紀,做芒果乾也不是難事。由此而知,工具和知識不斷的進步,於是芒果就有了無限可能的發展。

所以,一個民族文化延續與再生的概念,來自於古老和年輕的智慧,在傳統和現代的空間中結合,換裝不同款式的百步蛇服裝,找尋自己民族文化的智慧,延續在未來世紀的展現。